きものギャラリー

琉球染色~海と風が染めた芸術~

受け継がれる美と伝統が未来に息づく沖縄の布。自然を抱きしめるように織り上げられたその気高さと、現代の琉球染織に宿る作り手の想いをご覧ください。

受け継がれる美と伝統が未来に息づく沖縄の布。自然を抱きしめるように織り上げられたその気高さと、現代の琉球染織に宿る作り手の想いをご覧ください。

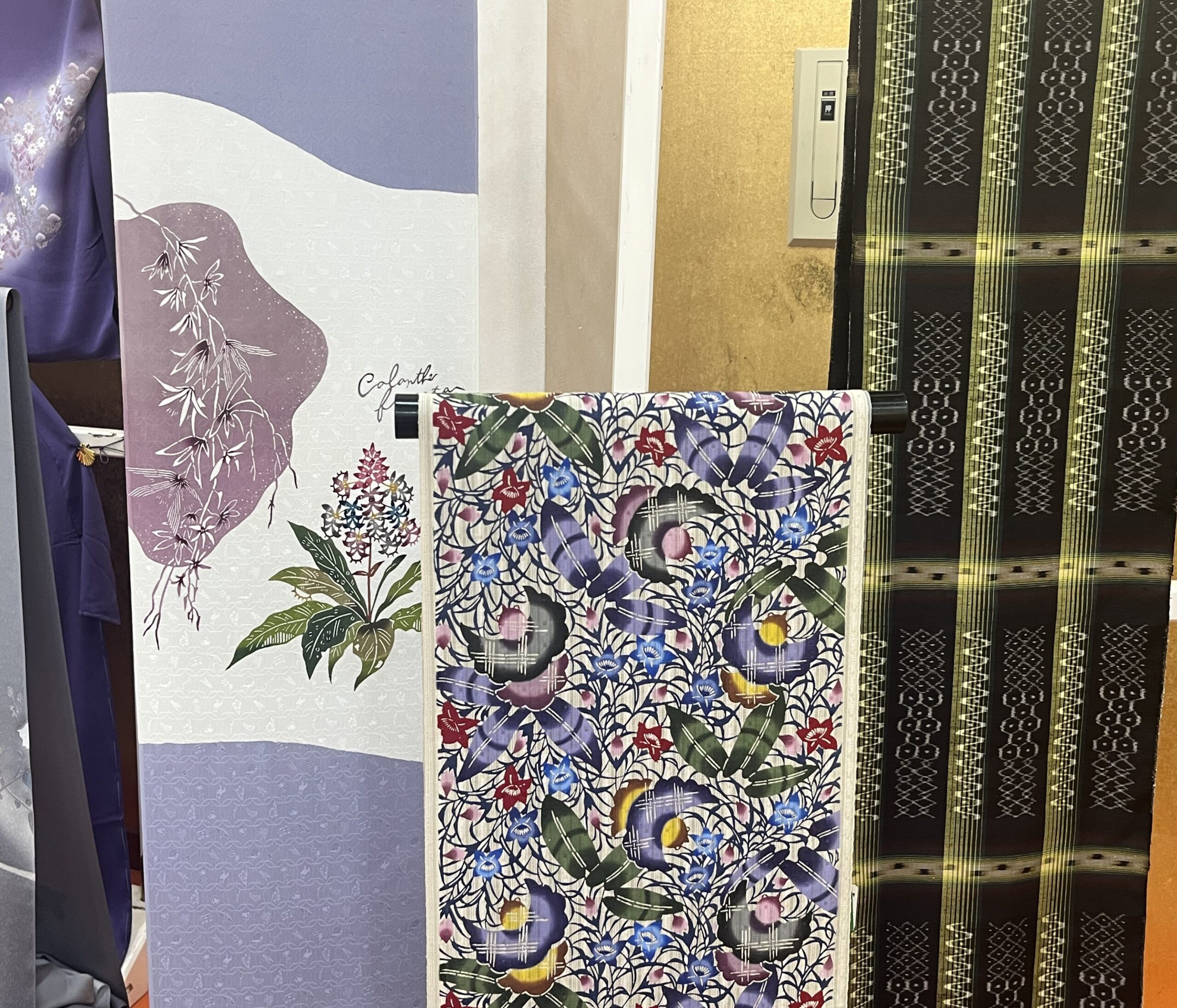

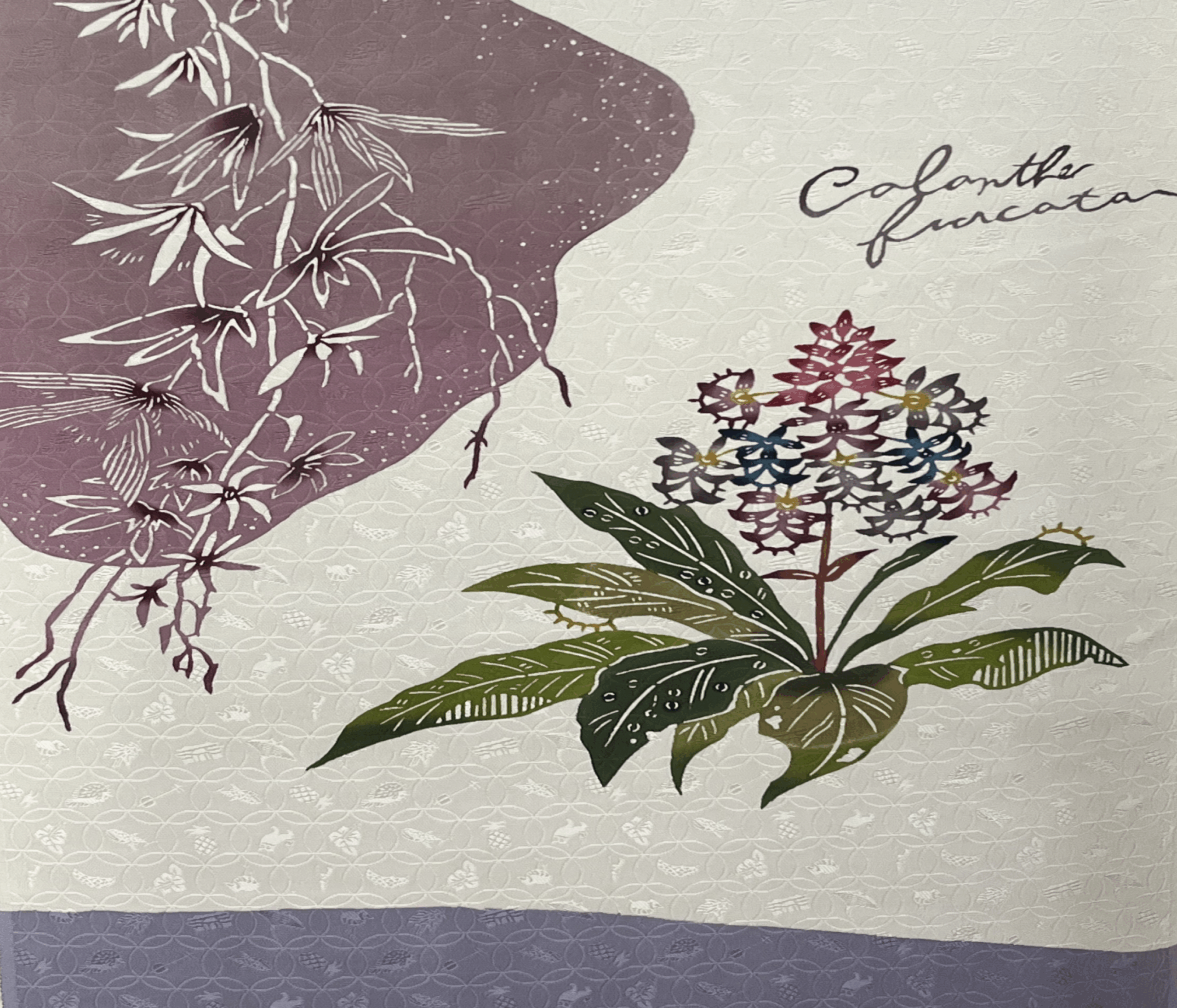

紅型の特徴的な魅力といえば、鮮明な色彩、大胆な配色、図形の素朴さが挙げられますが、その独創的な「琉球びんがた」の美しさが生み出された背景には、沖縄の特異な地理的要因も大きく影響しています。

琉球王国時代、沖縄は「万国津梁」と呼ばれ、中国・東南アジア・日本本土などとの中継貿易の場として栄えました。その結果、多様な染織文化が流入し、紅型独特の図柄や配色に影響を与えています。

本土の友禅や京染に比べ、紅型は大胆で素朴な図案が多いですが、これは「日常に根ざした美」を大切にする琉球文化の表れです。祭礼や舞踊の衣装としても用いられ、人々の生活や祈りと深く結びついています。

藍の濃淡や墨を用いて染め上げられた紅型は、「藍型」(イェーガタ)と呼ばれます。

型紙には「染地(線彫り)型」が用いられ、藍の深い色合いから淡い色調までの豊かな変化と、地色として残された白との対比によって、大きめの模様が力強く、かつ純粋に表現されます。

「糊引(ヌイビチ)」と呼ばれる技法は、型紙を用いずに行われます。円錐状の袋に防染糊を入れ、その先端から糊を絞り出しながら、生地の上に直接模様を描き出す方法です。その後、描かれた模様の部分に色を挿して仕上げていきます。

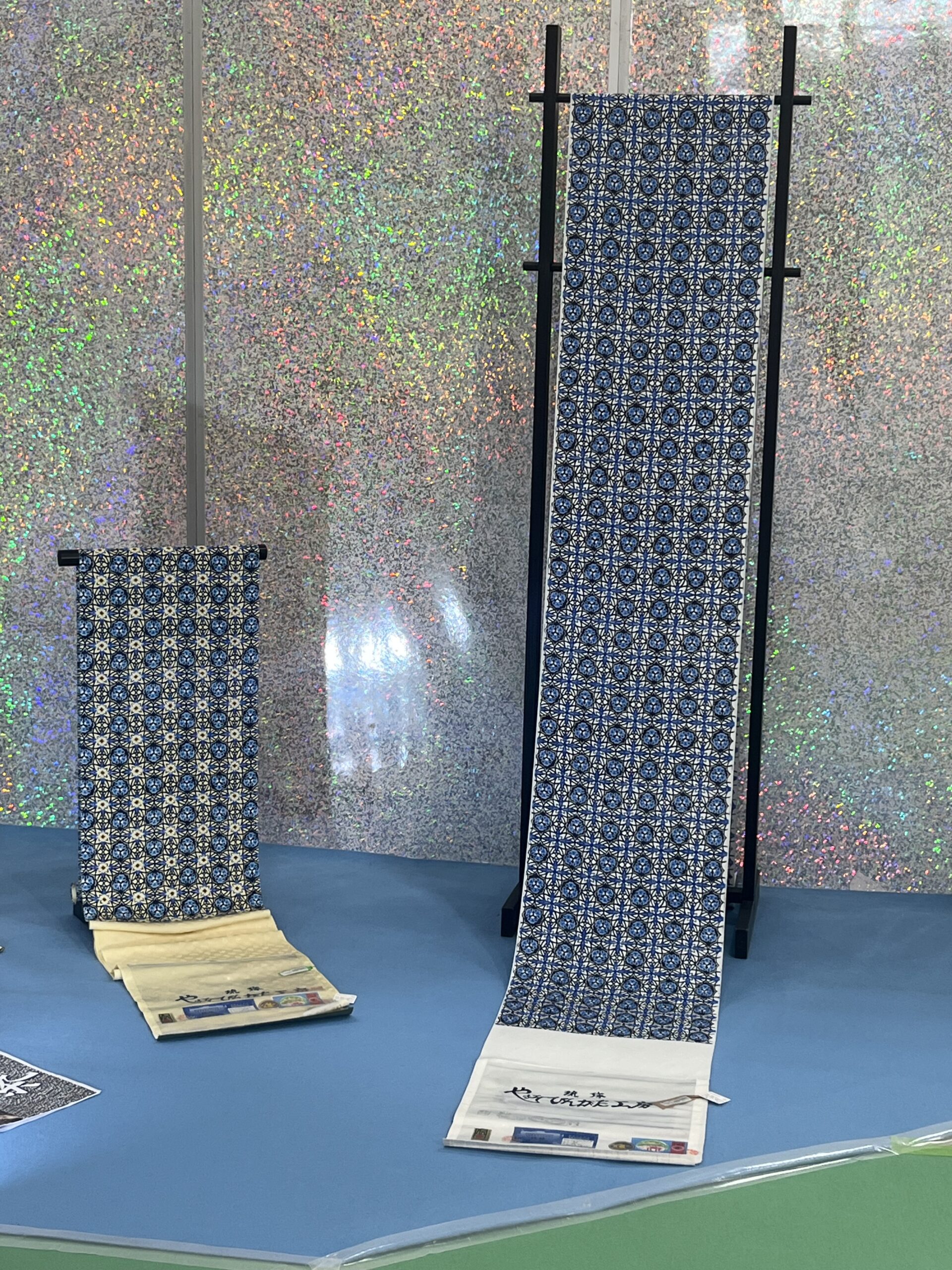

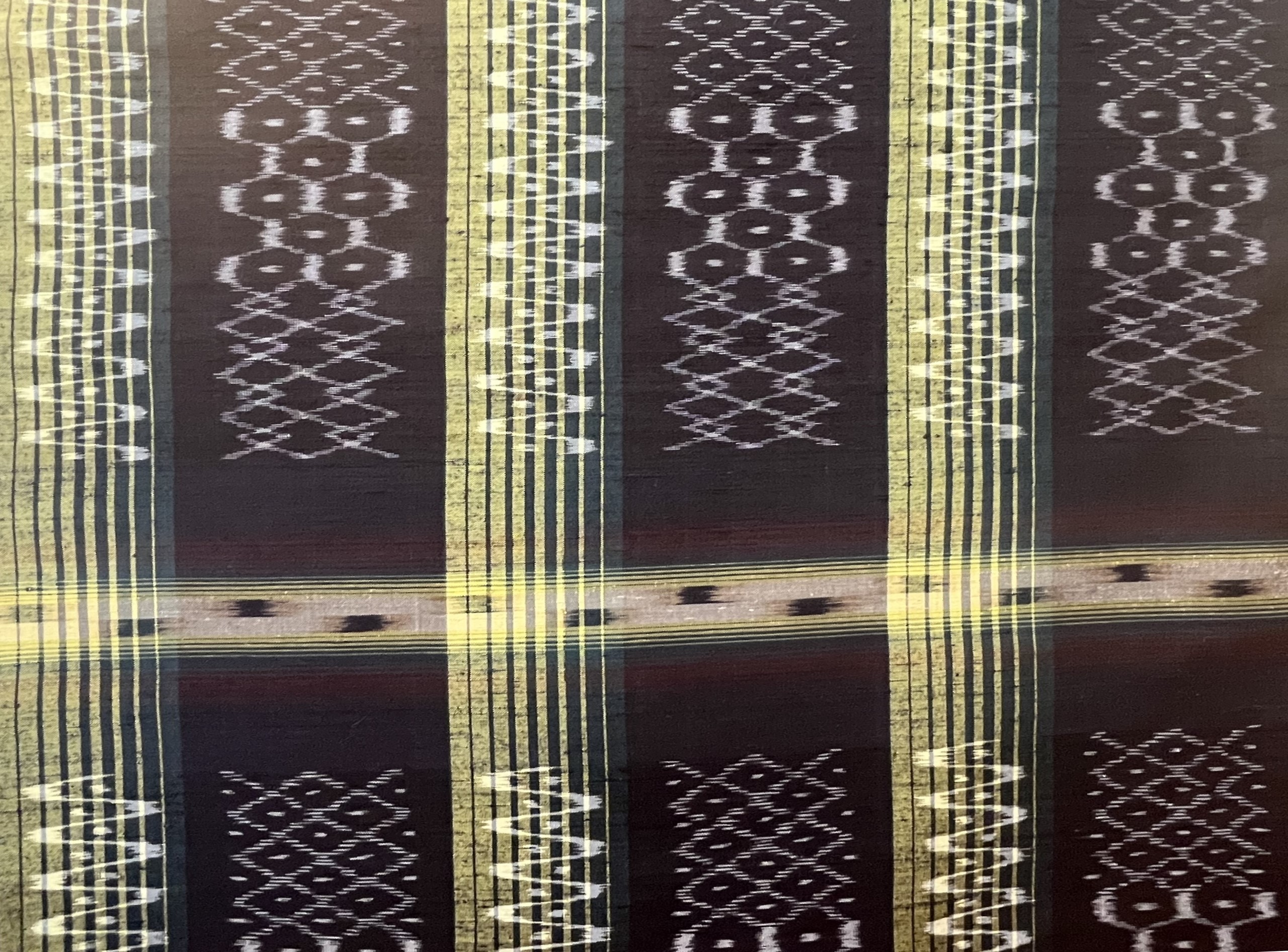

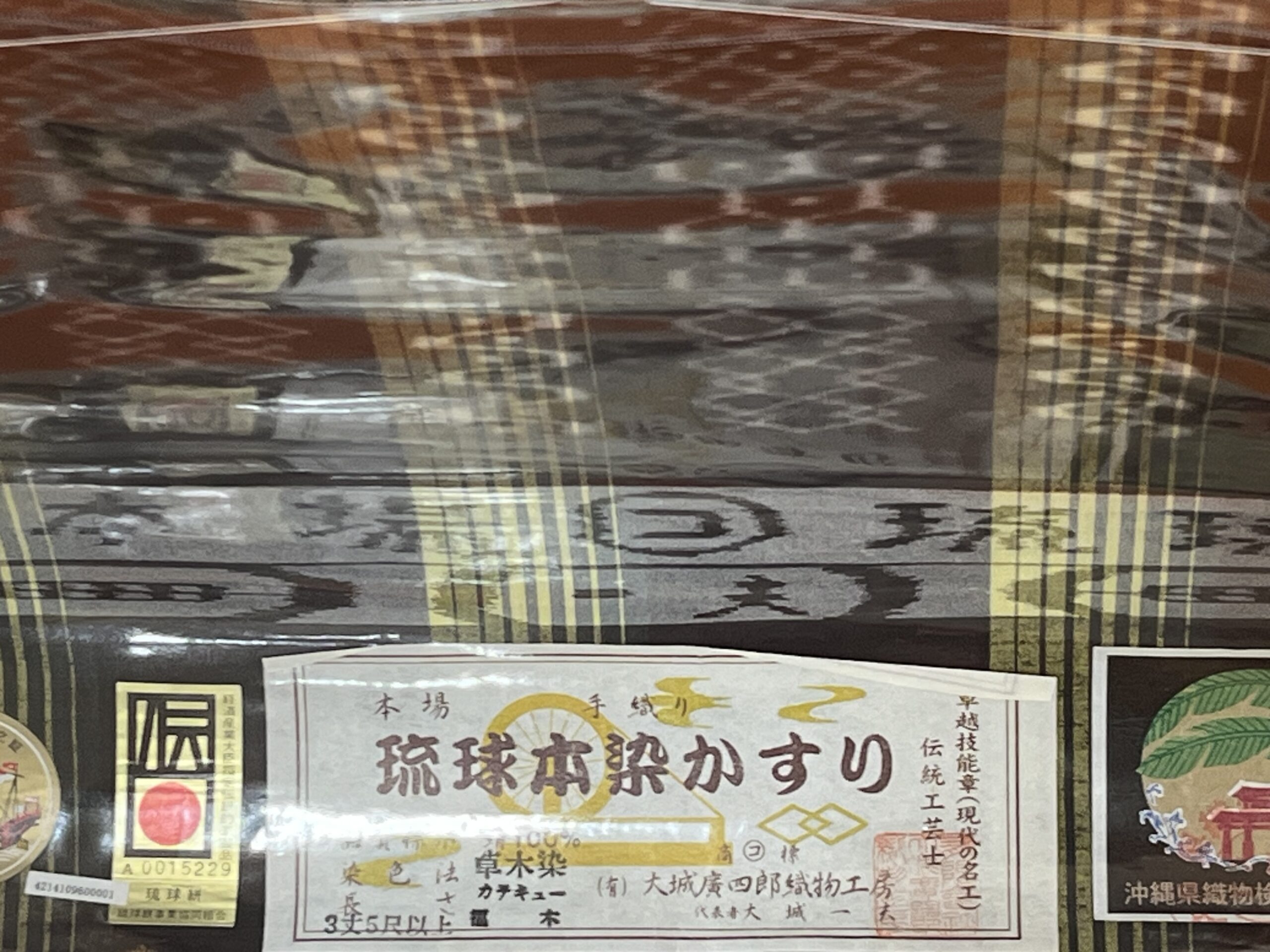

琉球かすりの大きな特徴は、およそ600種類にも及ぶ多彩な図柄にあります。これらの幾何学的な模様は、琉球王府時代に作られた「御絵図帳」をもとに伝承されており、現代では職人たちが新たな感覚を取り入れてオリジナルの図柄を創作しています。

図柄を表現するためには、糸を染める工程で複雑な作業が行われます。模様の部分を正確に出すために、少量ずつ束ねた糸を計算された間隔で一か所ずつ手で括り、染料が入らないようにします。この「手括り」の作業を繰り返すことで、独特のかすり模様が生まれるのです。手投げ杼(てなげひ)で織っていく昔ながらの技法で、丹念に織り上げていきます。

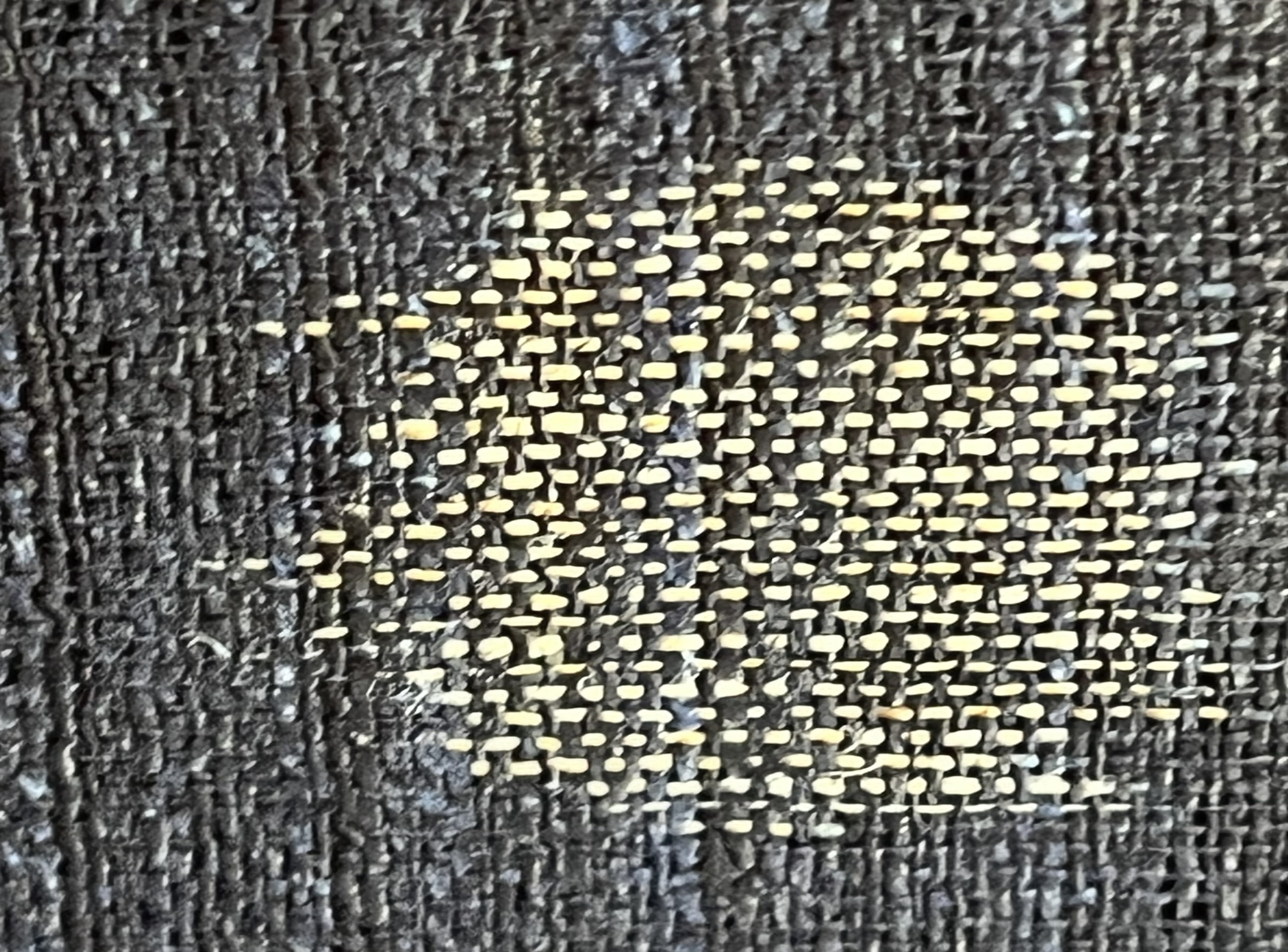

花織は、経糸の上に緯糸を浮かせることで「小さな四角形の点」を織り出し、その点を組み合わせて多様な模様を表現する織物です。模様は可憐な花を思わせる美しさを持ち、素朴でありながら立体感のある表情を見せます。

主に沖縄本島の読谷村で受け継がれてきたほか、かつて琉球王国の王都であった首里や南風原、日本最西端の与那国島などでも織られており、地域ごとに異なる特徴があります。

島に自生する苧麻を原料とし多種の植物を染料とした草木染めによって織り上げられる麻織物です。

天日に干したあとで色止めのため海に晒します。苧麻の栽培にはじまり一貫した手作業には、熟練を要する技術が集約されています。

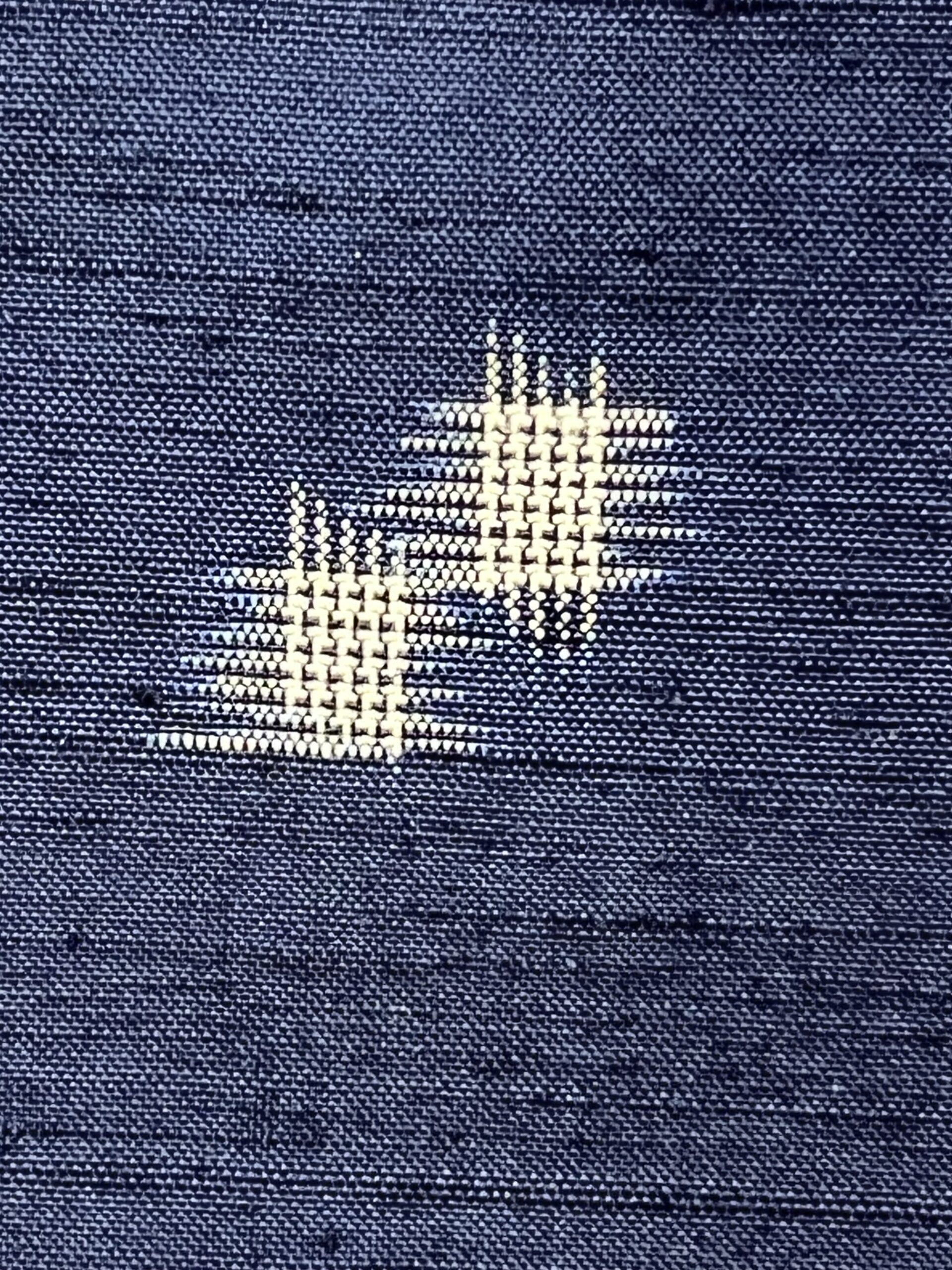

沖縄の伝統的な織物である琉球絣に使われる燕(トゥイグワー)模様。

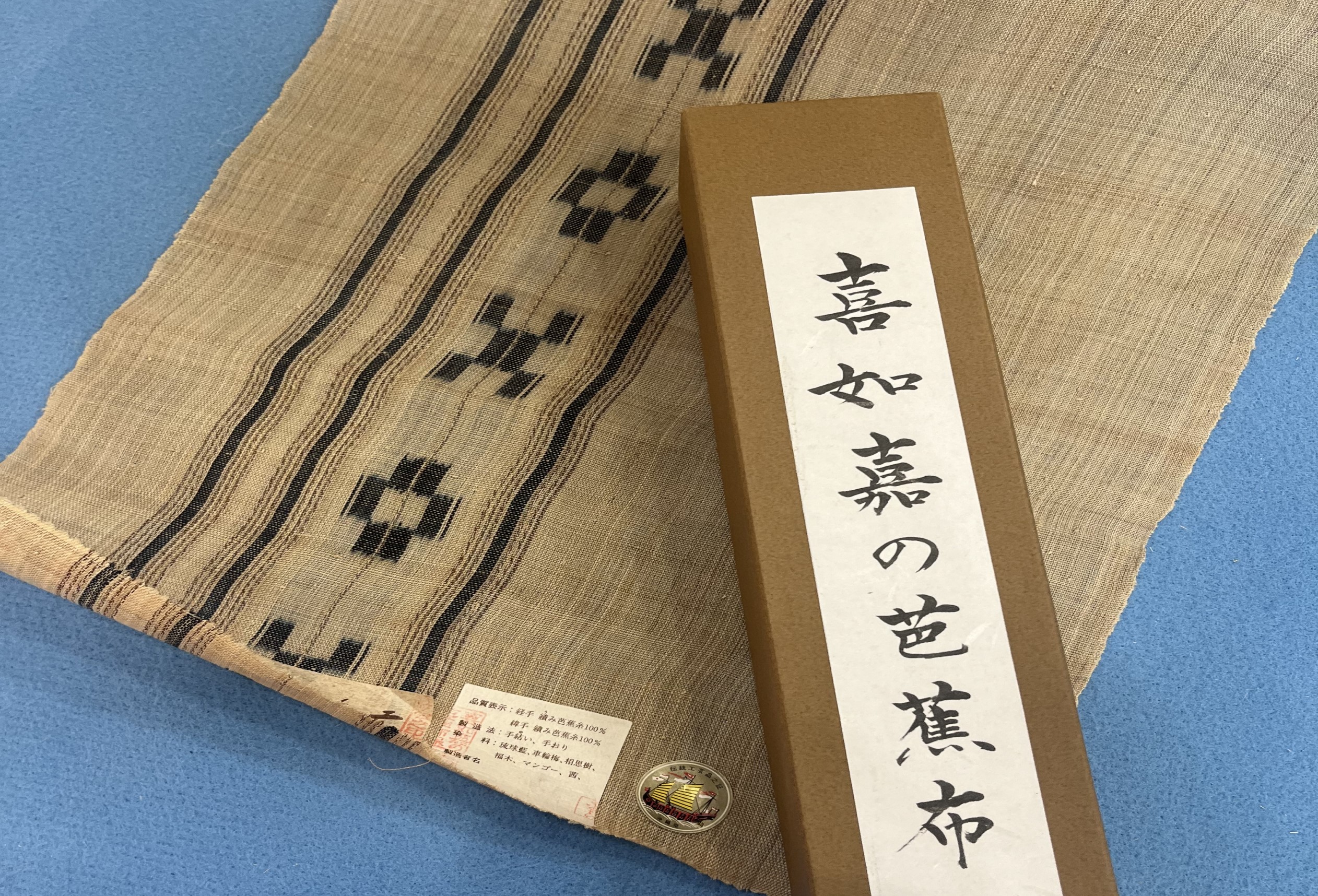

芭蕉布(ばしょうふ)は、イトバショウから採取した繊維を使って織られた布

喜如嘉の芭蕉布は、芭蕉の繊維を利用した平織物で、テカチ(糸績み)や染色、琉球藍による染め、木灰を用いた工程など、すべて天然素材と手仕事によって作られます。繊維はやや粗く素朴な風合いを持ちながらも、涼やかさと独自の美しさを兼ね備えており、今日では高い評価を受けている伝統的な織物です。

薄くて軽く、張りのある感触から、汗をかきやすい高温多湿な南西諸島や日本本土の夏においても、肌にまとわりつきにくく心地よい涼感があります。