きものギャラリー

紬コレクション

~土地の風をまとう布、全国の紬めぐり~

紬(つむぎ)は、真綿から手で紡いだ糸を用い、糸の段階で丁寧に染め分けた「先染め」の布地です。 一本一本の糸に職人の息づかいが宿り、織り上げられた生地は、独特の風合いと深みのある色合いを生み出します。 土地ごとに異なる気候や風土が織りなす紬は、日本各地で受け継がれてきた手仕事の結晶です。

紬(つむぎ)は、真綿から手で紡いだ糸を用い、糸の段階で丁寧に染め分けた「先染め」の布地です。 一本一本の糸に職人の息づかいが宿り、織り上げられた生地は、独特の風合いと深みのある色合いを生み出します。 土地ごとに異なる気候や風土が織りなす紬は、日本各地で受け継がれてきた手仕事の結晶です。

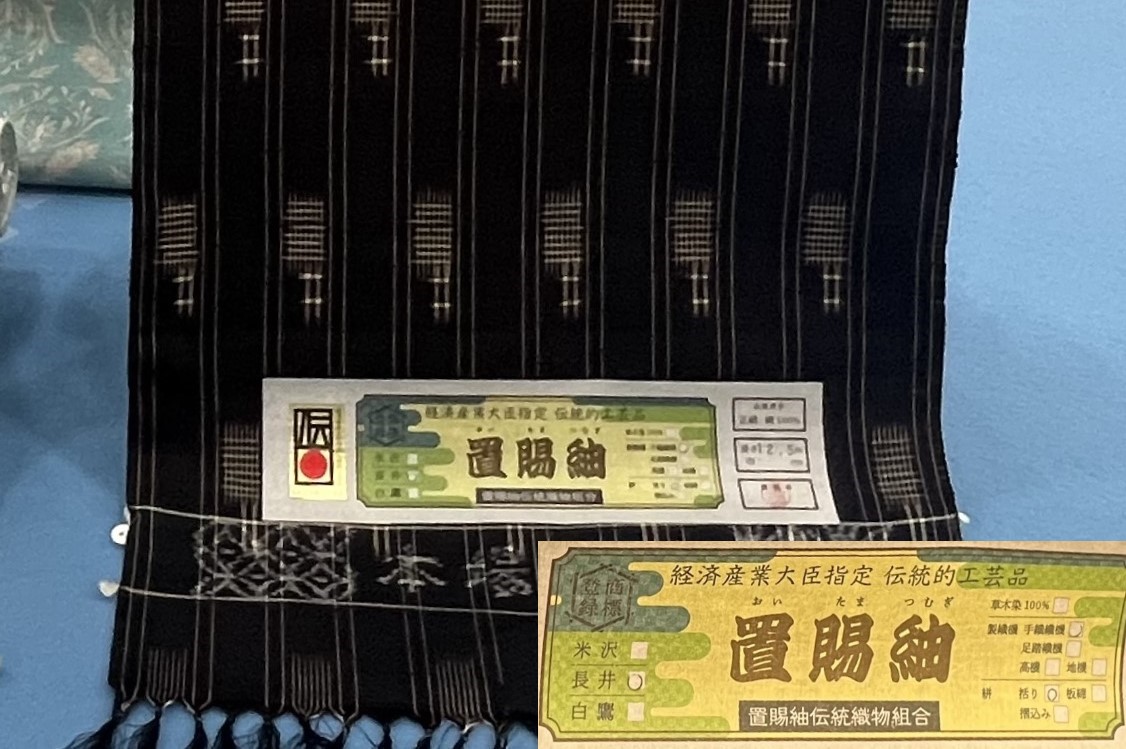

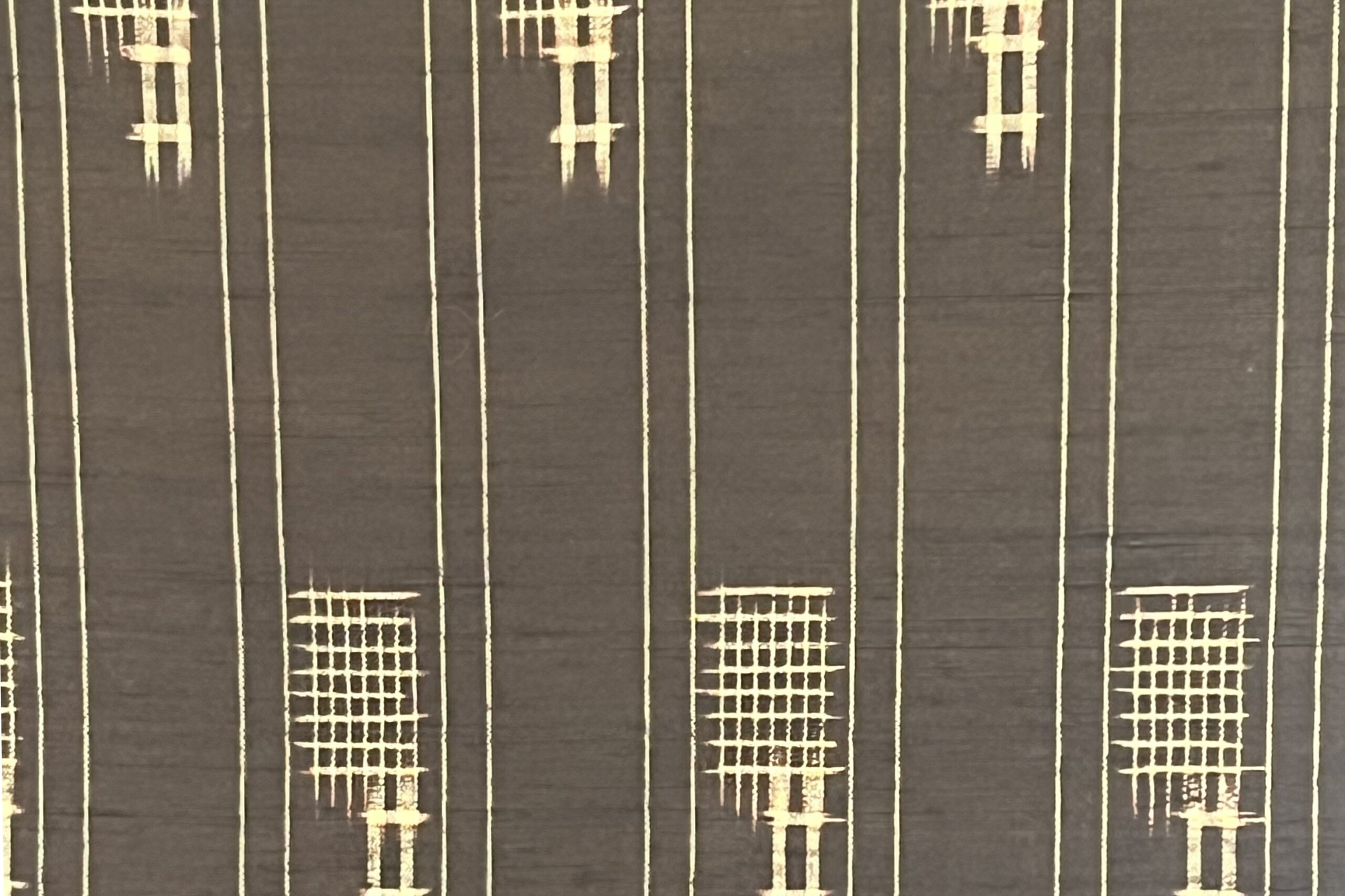

山形県置賜紬(おいたまつむぎ) 置賜紬は、山形県置賜地方(米沢市・長井市・白鷹町)で生産される織物の総称です。 それぞれの地域で培われた技術や技法が異なり、多彩な表情を見せるのが大きな特徴です。長井市の織物問屋が新潟県十日町から指導者を迎え、新たな絣(かすり)技術を普及。長井紬を代表する「米琉(よねりゅう)絣」が生まれました。 長井市では、「緯総絣(よこそうがすり)」や「経緯併用絣(たてよこへいようがすり)」といった 高度な絣技法による織物が作られています。緻密な柄合わせと精緻な手仕事が特徴です。経済産業省の伝統的工芸品 「米琉」は、柄が琉球絣に似ていることと、米沢藩から出荷されていたことが名前の由来で、長井紬の代表格です。

白鷹紬は、山形県白鷹町で織られる伝統的な紬で、奈良時代から伝わるとされる「板締め」という染色技法で糸を染め上げます。

糸を板ではさみ、染料が入らない部分を残して模様を生み出すこの技法により、他の地方の紬と比べてもきわめて緻密で繊細な文様が織り出されます。

その中でも、「白たか吉野」は白鷹紬の中でも特に希少な織物で、絣糸の染色技法を受け継ぐ小松織物工房で織られています。

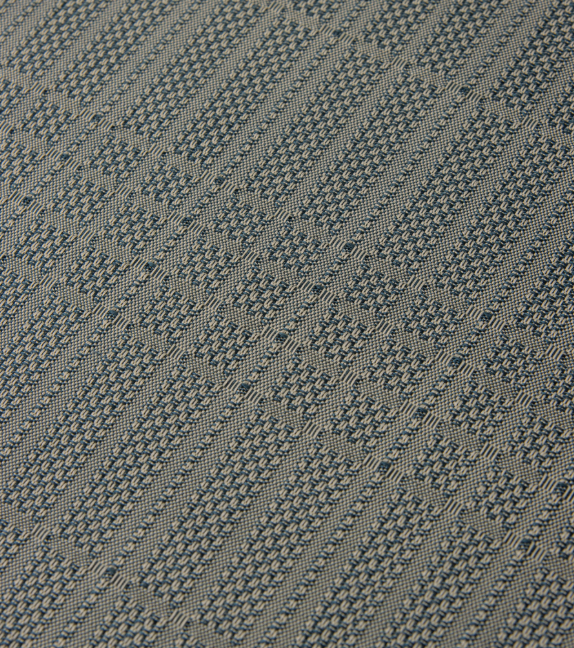

「吉野織」と呼ばれる技法を用い、糸を平たく織りながら一部の糸をわずかに浮かせて模様を表すことで、織りの中に立体的な地紋(じもん)を生み出します。

その風合いは、しっとりとした控えめな光沢と、光の角度によって模様が浮かび上がったり沈んだりする静謐で深みのある表情が特徴です。

写真や画面では伝わりきらないその上品な輝きと質感は、実際に手にしたときにこそ感じられる美しさとして高く評価されています。

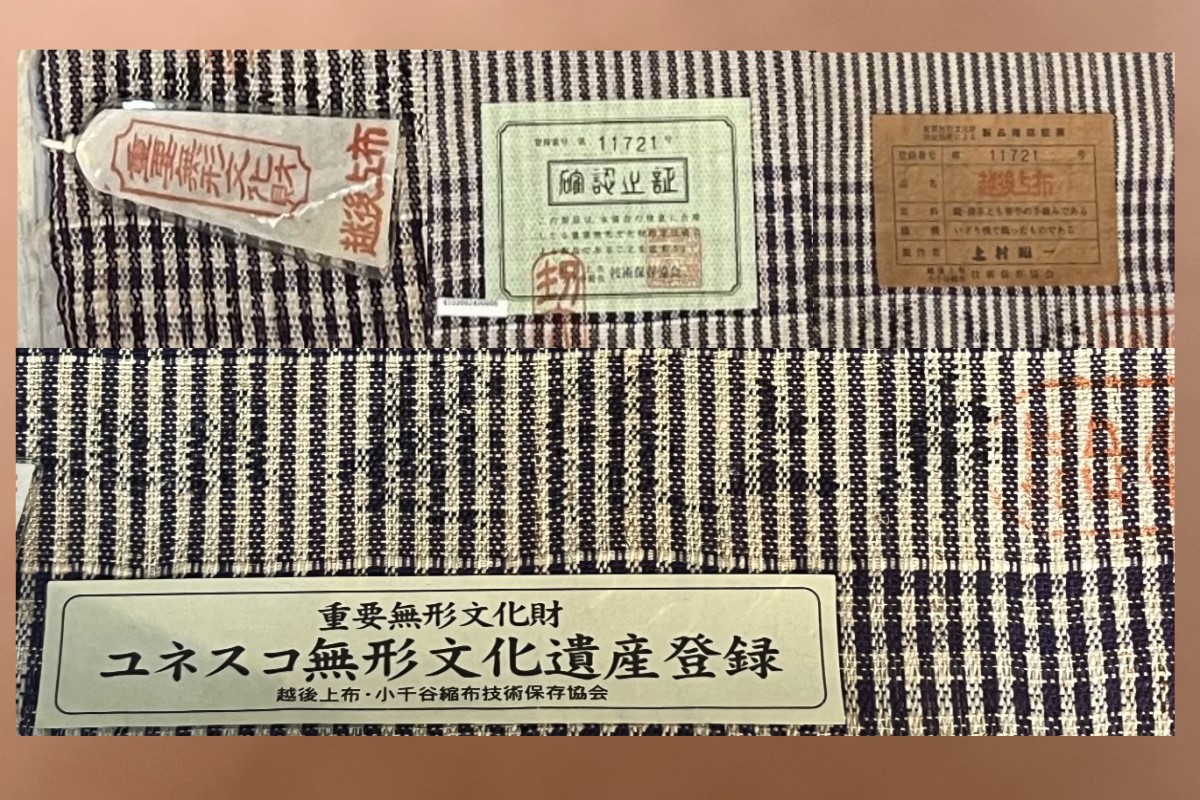

重要無形文化財指定技術による登録品

ユネスコ無形文化遺産登録

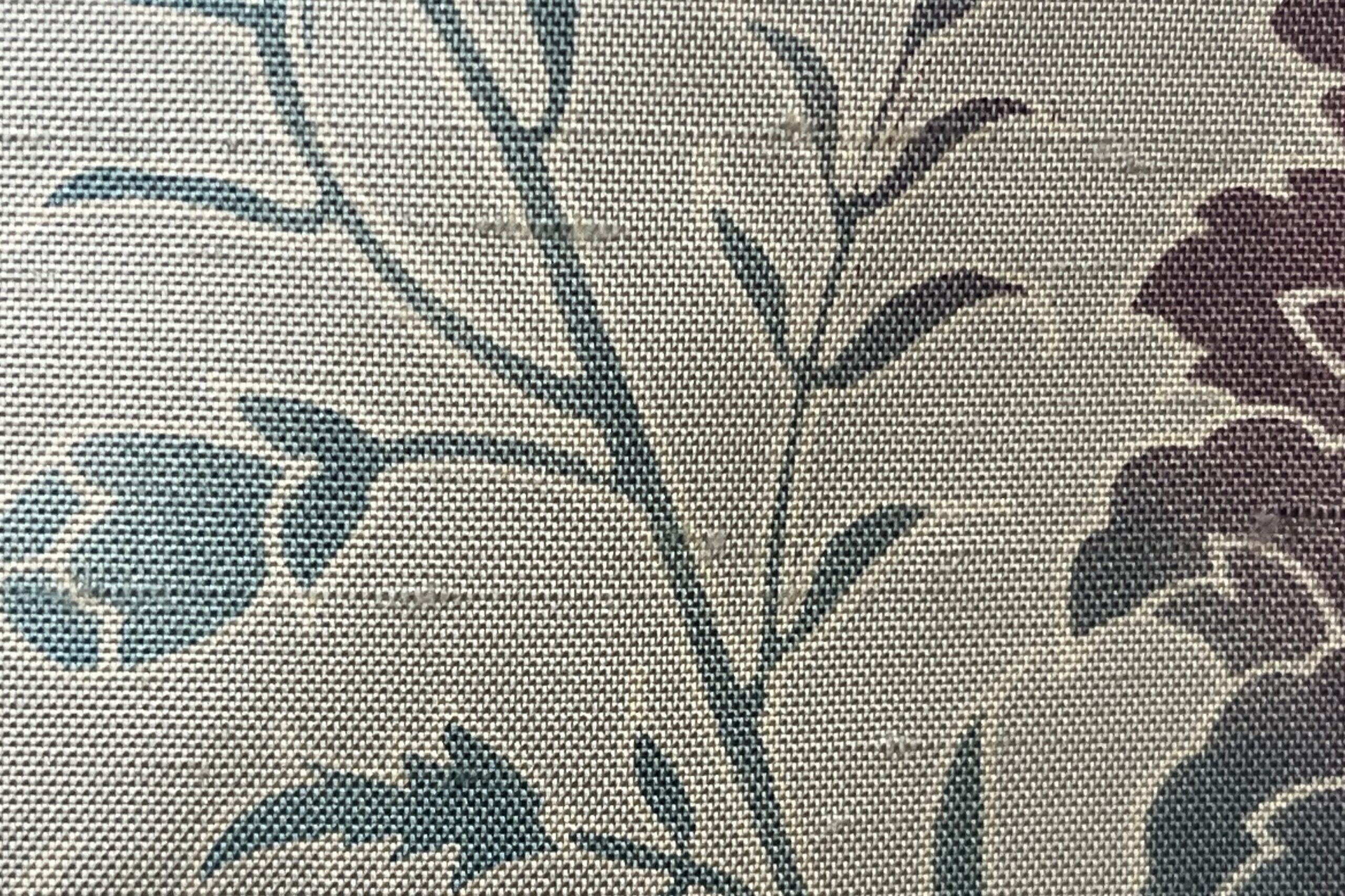

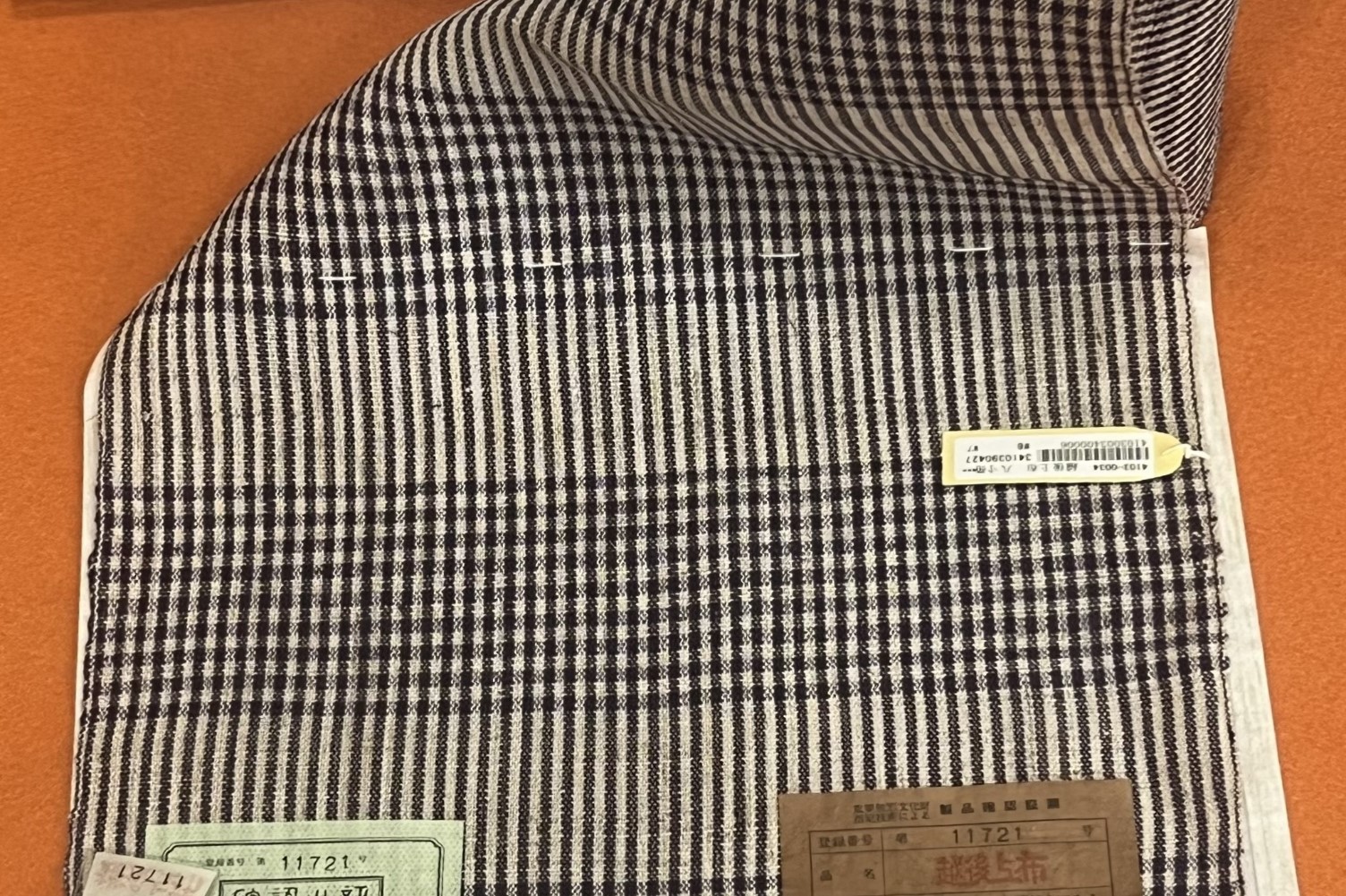

越後上布は、新潟県の雪深い越後地方で千年以上にわたり受け継がれてきた、日本最古の麻織物のひとつです。

原料となる糸は「青苧(あおそ)」と呼ばれる苧麻(ちょま)の繊維から作られます。青苧は一本ずつ手で裂き、細く撚り合わせて糸にするため、非常に細くしなやかな風合いを持ちます。

織りに使われる糸は先染めで、手作業によって部分ごとに染め分けられます。

模様を織り出すため、糸を正確に並べ、緯糸(よこいと)がきちんと整ったときにはじめて機織りが始まります。

その緻密な作業は、まさに「糸の設計図」を織り上げるようなものです。

越後上布の糸は乾燥に弱く、織りの作業は雪に閉ざされた冬の間に行われます。

湿り気を含んだ空気が糸をやわらかく保ち、織りやすくするためです。

織り上がった布は、雪の上に広げてさらし、自然の光と雪解け水によって白地を美しく漂白します。

この「雪晒し(ゆきざらし)」こそ、越後上布ならではの清らかで澄んだ美しさを生み出す工程です。

こうして完成する越後上布は、軽く、透き通るように涼やかで、夏の最高級織物として古くから人々に愛されてきました。

その繊細な美と、自然とともに生きる手仕事の知恵は、いまも変わらず息づいています。

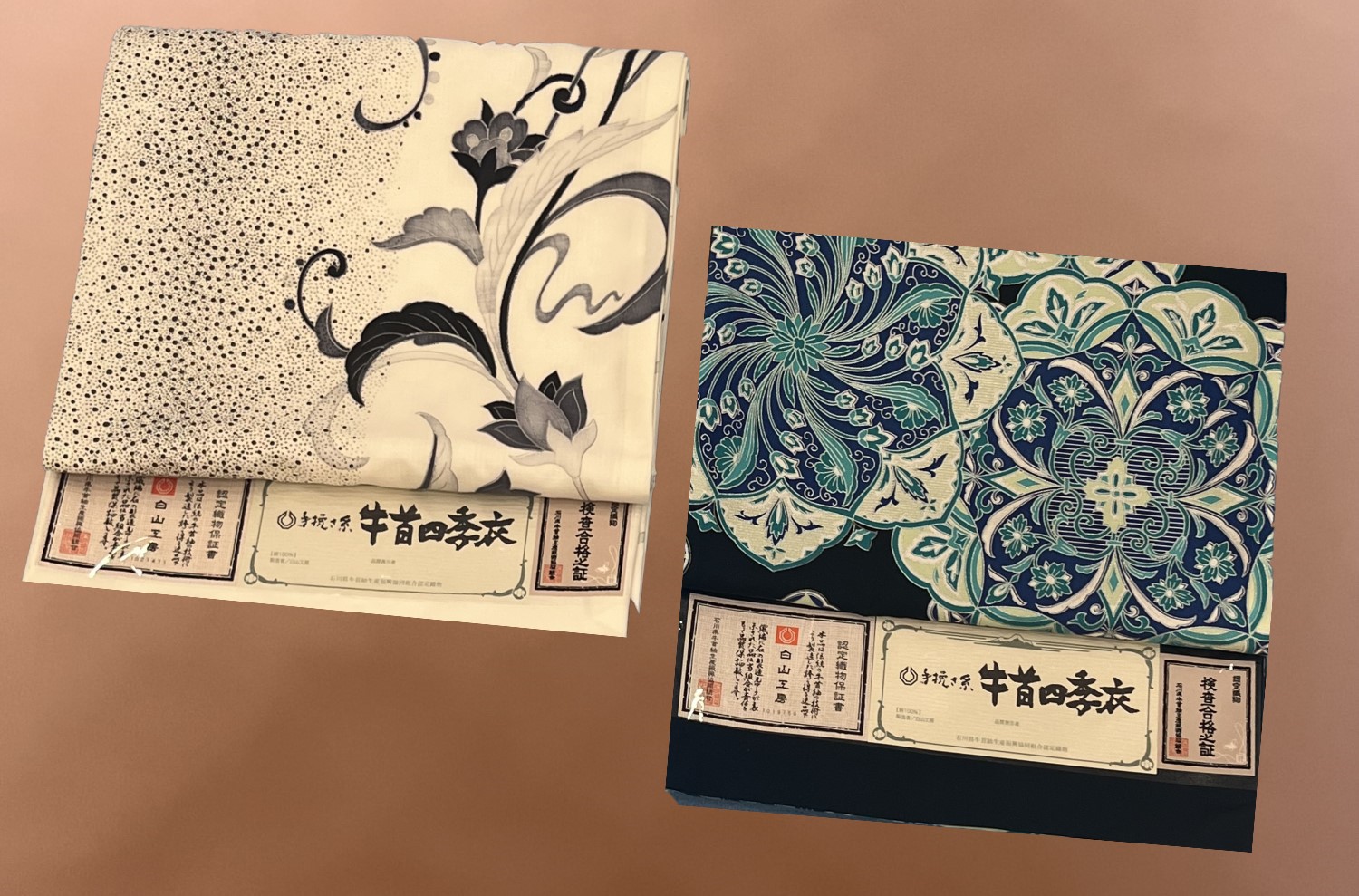

牛首紬(うしくびつむぎ)は、石川県の旧牛首村(現在の白峰地区)に伝わる製法で織られる紬織です。その起源は1159年(平治元年)の平治の乱にまでさかのぼります。戦に敗れた源氏の落人がこの地に逃れ、再起を図って城を構えた際、その妻が機織りに長けていたことから、村人にその技を伝授したのが始まりとされています。以来、受け継がれてきた技術が今日の牛首紬の伝統を支えています。

新たな試みとして、石川県を代表する伝統工芸のひとつである加賀友禅の染色技術が取り入れられたこちらの着物は、友禅染を施すことで、牛首紬はより格式高い紬へと生まれ変わり、セミフォーマルの着物としても用いられるようになりました。

加賀友禅の技術を取り入れたことにより、従来の紬織では見られなかった独自の美しさと表現力が牛首紬に加わりました。