美の逸品

沖縄の風土が生んだ最も沖縄らしい織物

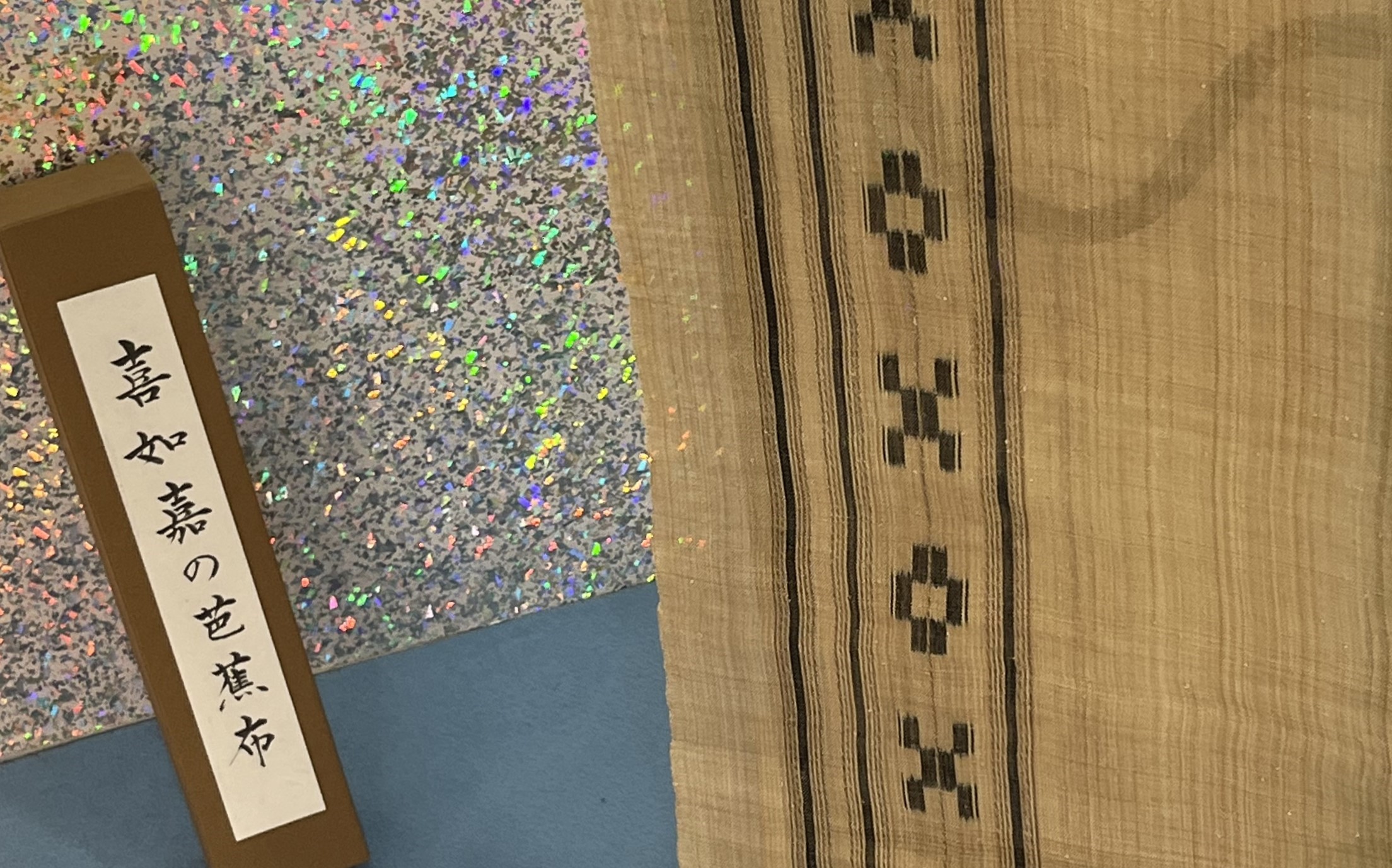

喜如嘉の芭蕉布

悠久の時を経て磨かれた、匠の技と美意識が織りなす、至高の美。日本の伝統美を現代へと受け継ぎ精華が息づく「美の逸品」をご紹介いたします。

悠久の時を経て磨かれた、匠の技と美意識が織りなす、至高の美。日本の伝統美を現代へと受け継ぎ精華が息づく「美の逸品」をご紹介いたします。

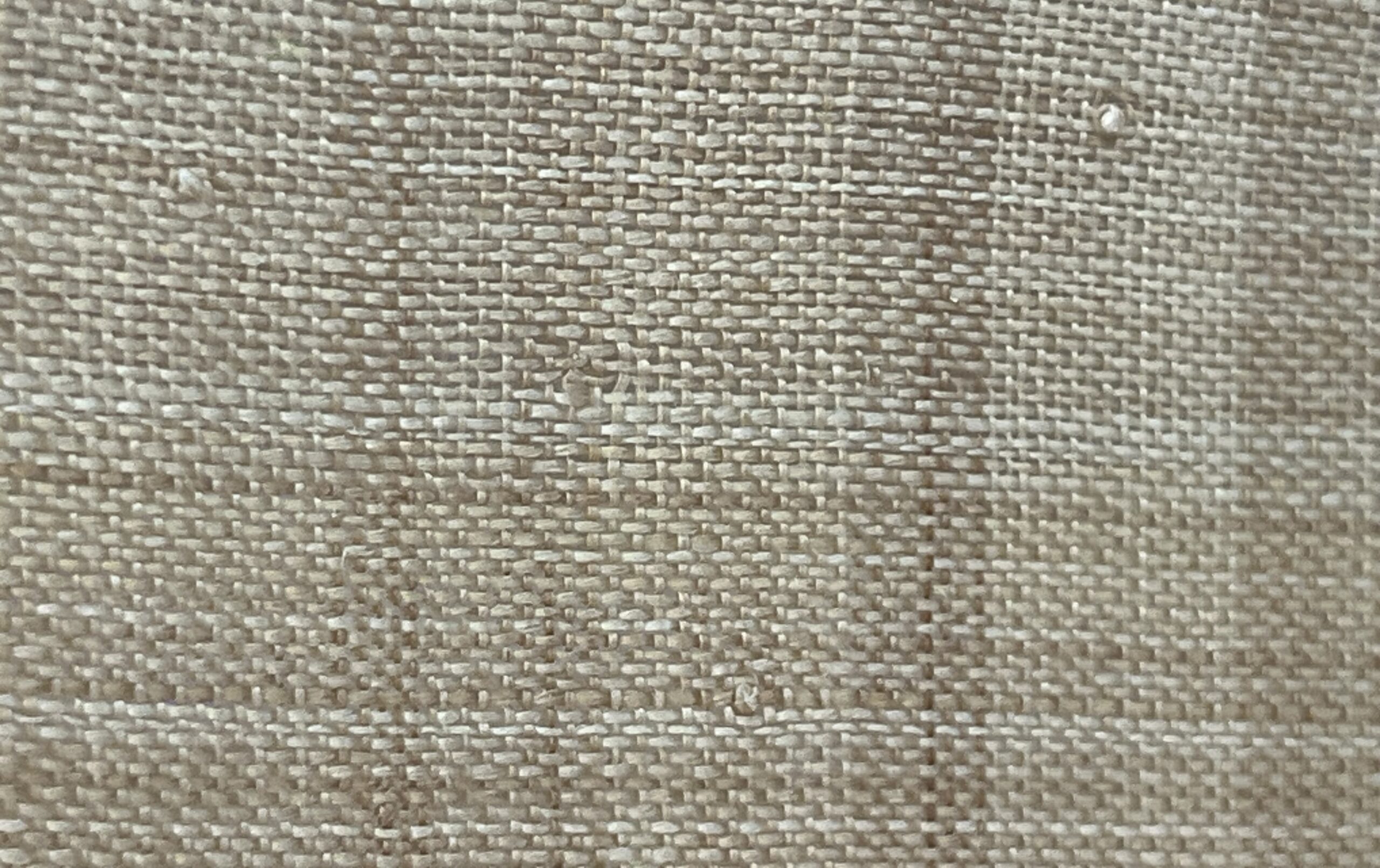

生命感あふれ、滴るほどのみずみずしいその茎の中に、何層にも重なる美しい繊維が並んでいる。 糸芭蕉の繊維で織られた芭蕉布の魅力とは、自然と共生してきた島の暮らしをそのまま映し出す布であること。 それは、風の音や潮の香り、太陽のぬくもりまでも包み込み、手に取る人へと静かに語りかける。

大正から昭和にかけて芭蕉布が上質とされ多くが沖縄に移動しました。また大量に生産されたフィリピン産の芭蕉糸が頻繁に出回り伝統的な芭蕉布は減少の一途をたどり沖縄原産の糸芭蕉の繊維で織られた芭蕉布は忘れ去られていったのです。終戦後機織を学んだ「平良敏子」は故郷の大宜味村喜如嘉に帰省し一冊の本『芭蕉布物語』と出会い、この本に感銘を受け芭蕉布復興を志すきっかけとなります。

より良質な糸を採るために栽培を行い3年もの月日をかけ糸芭蕉を育て、人の背丈を超える大きさになったところで上質の苧(うー)を採り出す作業が始まります。

糸芭蕉から採り出す繊維

1本の糸芭蕉からとれる繊維の量は20グラム程度と、ごくわずかで1反の布を織るには200本の糸芭蕉が必要となります。

糸芭蕉から採り出す繊維は、あまりの繊細さゆえに極めて扱いが難しく、ほとんどの工程を人の手によって行われます。

繊維を取り出し、コツコツと糸をつくり、撚りをかけ、絣を結び、染め、織りと、芭蕉布づくりは長く複雑で数多くの工程を必要とし、ひとつひとつの作業を丁寧に根気強くこなし織り上げられた芭蕉布は、素朴であたたかく、また一方で強く美しい魅力を放っているのです。

糸芭蕉の苧(うー)剥ぎ

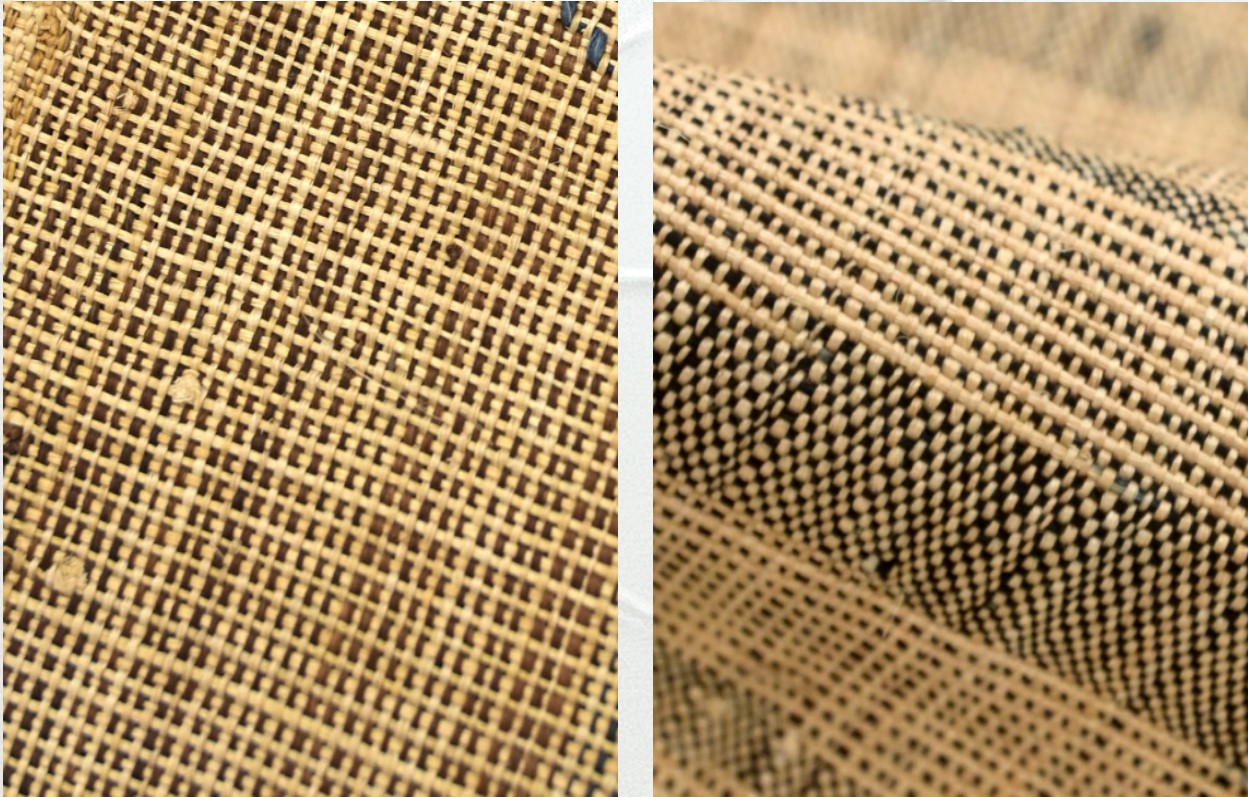

約25枚の輪層をなす茎の断面に切り込みを入れ(口割り)、一枚ずつ剥がしていく作業を「苧剥ぎ」といいます。

「なはぐー(中子)」と呼ばれる上質な部分が、主に着物の生地になります。

苧引き (うーびき)

エービと呼ばれる竹鋏で原皮をしごいて、不純物を取り除き、柔らかいものは緯糸 (よこいと) に、硬いものや色のついたものは経糸 (たていと) にと分けます。苧引きの良し悪しが布の仕上がりに大きく影響します。

乾燥

しごきだされた繊維を、風の当たらない日陰で竿に干します。

チング巻き

「チング」とは、苧を毬状に丸めたもののこと。苧績みする時に、繊維を長いまま水に浸すことが難しいため、繊維を2、3本ずつ巻いて、こぶし大の鞠型にします。色のついたものや硬いものは分けておきます。

苧績み (うーうみ)

チングを水に浸し、軽く絞ります。片手に小刀を持ち、用途に応じて太さを決め、繊維を裂き機結び (はたむすび ) をして長い糸にしていきます。この苧績みの工程は数ある制作工程の中で、最も手間がかかり、熟練の技が必要な作業です。

煮綛 (にーがし)

綛 (かせ ) にしたまま木灰汁で煮て、糸を柔らかくします。上質の糸ほど煮綛の時間は短くなります。よく水洗いしてからピンと張ります。

整経

撚りを掛ける時に湿らせた糸は、そのまま置いておくと腐ってしまうため、4本建てで回転式の整経台で手早く整経します。

織り

芭蕉は乾燥に弱く、すぐに切れるので、絶えず霧吹きをかけながら織ります。織る時になると、苧績み、撚り掛け、絣結び、巻き取りなどの良し悪しがよくわかります。

※苧(ウー)とは…糸芭蕉の繊維のこと

数々の試練を超え今に伝え残した衣生活の原点。糸芭蕉を育てることに始まる手仕事の数々は数百年前とほとんど変わっていません。1974年には国の重要無形文化財に喜如嘉の芭蕉布が指定され2000年に平敏子が人間国宝に指定されました。喜如嘉の名が冠されたのはそこで栽培から織物の完成まで一貫して婦人たちの手で行われ続けているということで

それはとても含蓄のあることです。技術者の高齢化や継承者不足など、解決すべき課題を残していますが、これからも芭蕉布の希少性の高さは続き、今後も極めて本質な手仕事をみせてくれることでしょう。

現在、沖縄本島の大宜味村喜如嘉でその製法が伝承されるのみになっています。

https://bashofu.jp/