美の逸品

黄金色の輝き、光沢が紡ぐ物語

「本場黄八丈」

悠久の時を経て磨かれた、匠の技と美意識が織りなす、至高の美。日本の伝統美を現代へと受け継ぎ精華が息づく「美の逸品」をご紹介いたします。

悠久の時を経て磨かれた、匠の技と美意識が織りなす、至高の美。日本の伝統美を現代へと受け継ぎ精華が息づく「美の逸品」をご紹介いたします。

「黄八丈は僅か三色より使わない。……よき染物は僅かな材料で足りる。僅かだから充分にこなせる。まして濃度で又媒染剤で無限の変化が走る。僅かを選ぶのはそれだけ強く自然を信じる道でもあろう。だから過ちはない。凡てが安全な自然の力に救い上げられるからである。」

柳 宗悦氏は 『こうげい九十七』の編集後記に黄八丈の美しさをこう記しています。

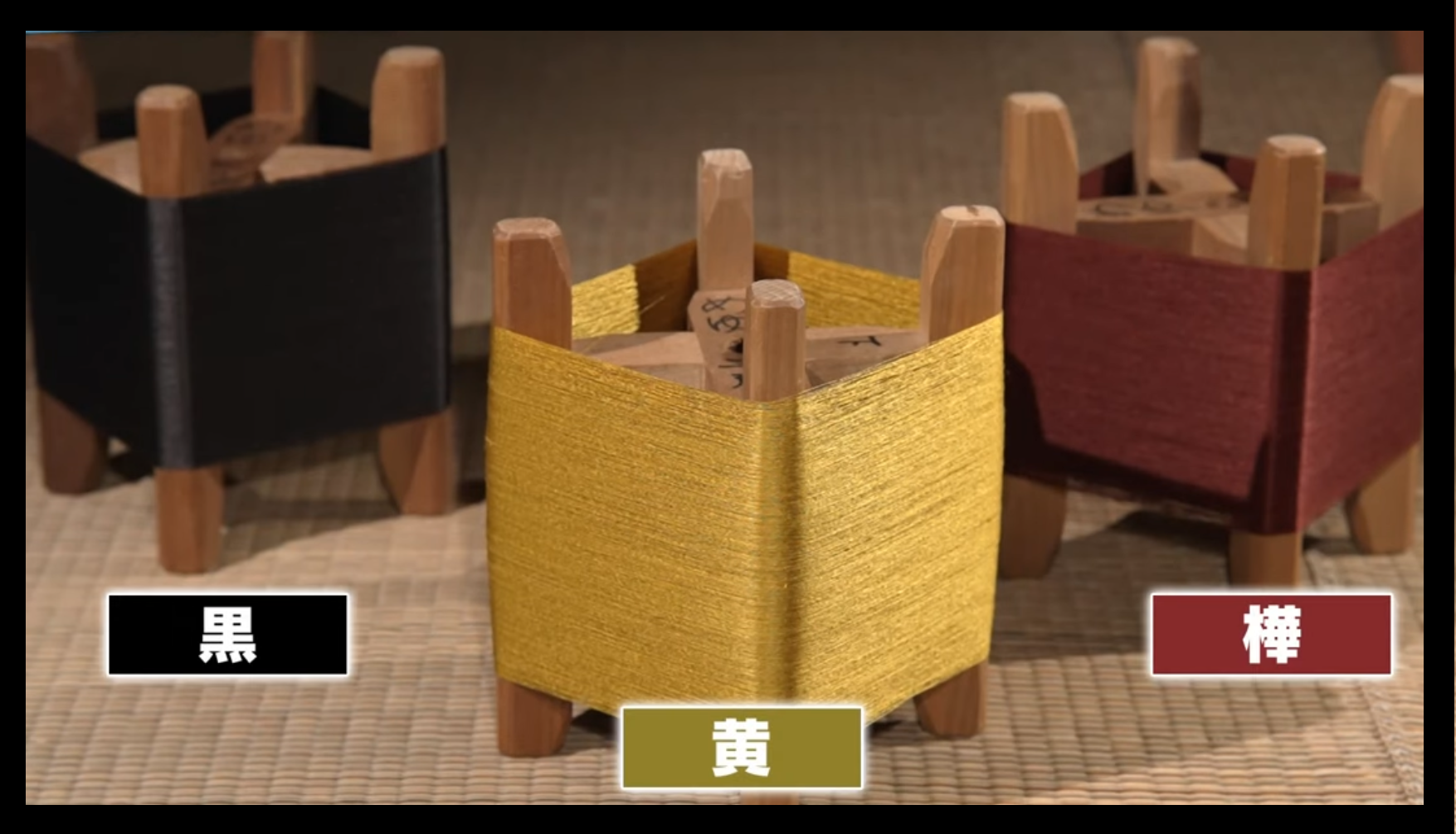

「黄八丈」は東京・八丈島に伝わる伝統的な織物です。島に自生する植物で染めた鮮やかな黄色、温かみのある樺色、深みのある黒の三色と、多彩な織りの技法が組み合わさり、シンプルでありながら洗練された布地を生み出しています。近年、その魅力が改めて注目を集めています。

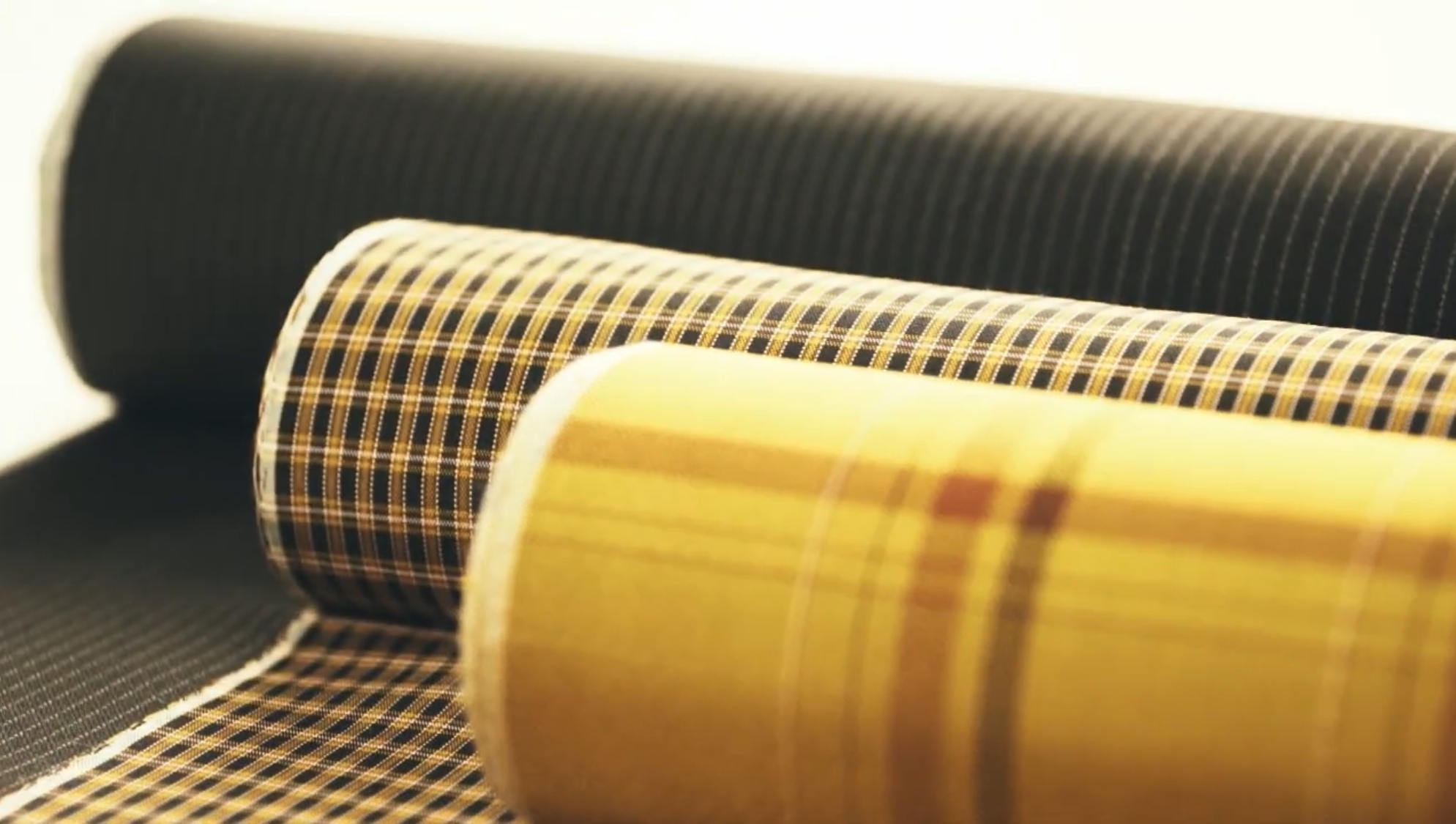

かつては鮮やかな黄色の織物が中心であったことから「黄八丈」と呼ばれて親しまれてきましたが、現在では黒色の織物が主流となっています。八丈島の豊かな自然環境の中で育まれた草木で染めた3色の色彩を最大限に引き立てるため、黄八丈の意匠は無地・縞柄・格子柄といった極めてシンプルなものが中心です。着るほどに生地が体に馴染み、心地よさを増していくため、かつては日常の装いとして広く愛されていました。近年では生産者の減少により数が限られ、希少価値が高まっていることから、「さまざまな着物を見尽くした人が最後に行き着く着物」と評される存在となっています。

黄八丈の黄色は「こぶな草」(刈安)というイネ科の1年草からとれるもので、他の草木に比べ群を抜く美しい黄金色を染めだすことで古くから栽培されてきました。

秋に収穫し乾燥させたこぶな草を銅の大窯に入れて3時間煮詰めます。煮詰めた汁のことを「フシ」と言います。窯の中にたっぷりと入ったフシの中に糸を入れ一晩浸けます。八丈島の染色は 糸を「黄ブシ」で煮詰める煮染めではなく桶の中に糸を並べて上から柄杓で熱い黄ブシを回しかける方法です。一晩ねかせた糸を翌朝、島の強い日差しにさらして乾かすこの作業をなんと15~20回繰り返し行います。

一年分の灰を作るため、用意される椿と榊の総量はおよそ3000kg、これを三日以上かけ真っ白な灰になるまで燃やし続けます。出来上った灰を甕にはった水の中に入れ、よくかき混ぜ分離するまで1週間程置きます。その上澄みをすくったものが「灰汁」として用いられます。

繰り返し染めた糸に染料を定着させるため灰汁(アク)で媒染をします。灰汁を少しずつかけながら揉み込むことで、より鮮明な黄色に染まります。

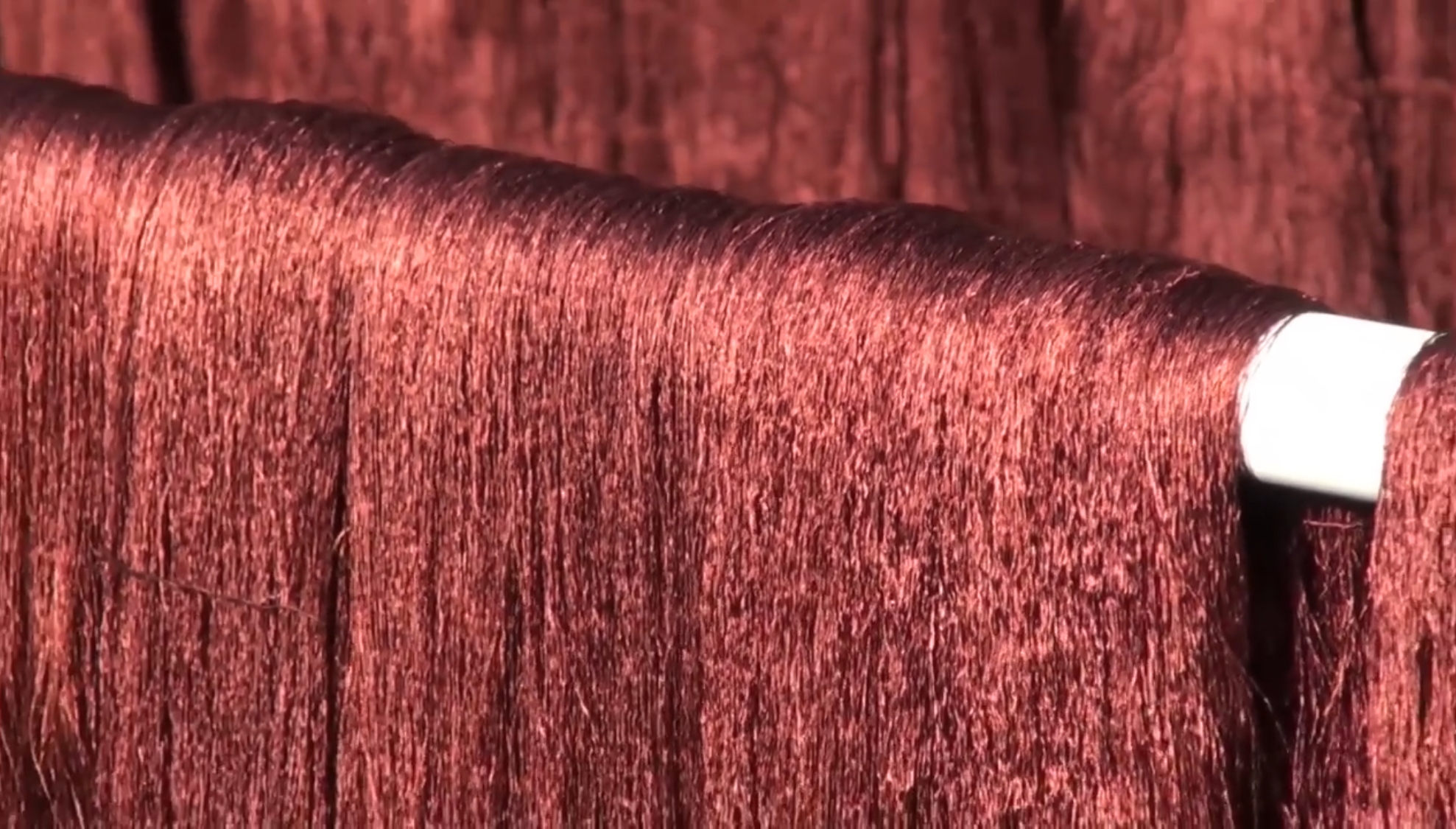

樺染には、切り出したタブの木(別名:マダミ)の樹皮が用いられます。山に自生しているタブの木(別名:マダミ)を見極めて伐採します。

使用に適した樹齢はおおよそ三十年から五十年とされ、これが理想とされています。

この樹皮には二つの系統があり、色がよく出るものを「クロタ」、反対に色が出にくいものを「シロタ」と呼び、後者は染色には適さないため避けられます。

また、美しい色を得るためには生の樹皮でなければならず、保存はできないため、染色を行う際にはその都度木を伐る必要があります。

煮出した染料に糸を一晩浸し、翌日、天日に干して乾燥させます。

この作業を十数回繰り返したのち、灰汁を用いて媒染を行います。

さらに、下染めを数回重ねて色を深めた後、二度目の媒染を施すことで、染め上げが完成します。樺染めは、山桃が熟した色を理想に染め上げます。

黒染はとても難しく染ムラが出やすい染です。

黒染の方法は基本的に樺染と同じですが、用いる材料に違いがあります。黒染では、数年間十分に乾燥させたスジダイ(シイの木)の樹皮を使用し、さらに泥染の工程を加えることで、深みのある黒色を発色させます。

樽に絹糸を並べその上に熱いフシをひたひたになるほどかけ一晩ねかせます。一回ごとにスダジイの皮を変えフシを作り染めるという工程をおよそ40回繰り返すことで、太陽の光を受けた布地は次第に深みを増し、艶やかな光沢を放つようになります。

最後に泥田に付け込み色止めをし川で泥を洗い流します。

こうして多くの時間と手間をかけて染められた糸は糊付けされ整経されたのち機に糸がかかります。

黄八丈は「染と織」が分業体制で行われています。織りの種類は500種類あり現在も見本帳がのこっています。

機織り機の足元にあるペダルを踏むと縦糸の位置が変わり、緯糸の打ち込みには、手投げ杼(てなげひ)を使用します。緯糸を通したあとに、筬を手前に引いて緯糸の位置をトントンとそろえます。その後、縦糸の位置を足元のバーで踏みかえて緯糸を通し、再び筬でトントンとそろえていきます。

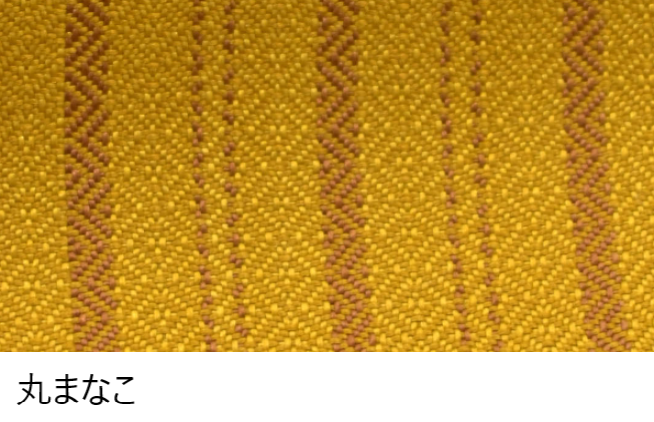

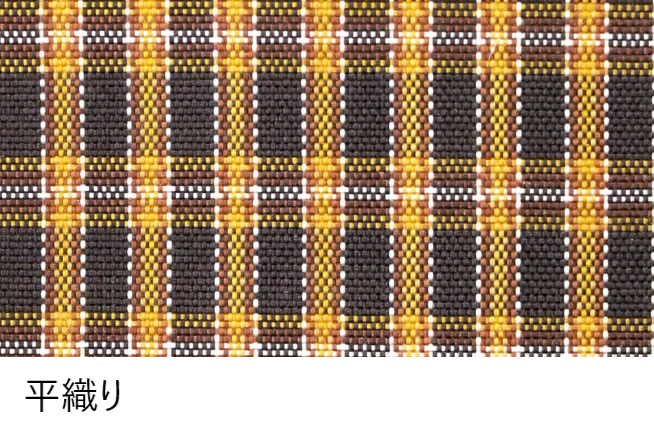

足元のペダルは4つあり、緯糸を滑らすたびに左右の足を使い踏みかえていきます。この足の踏みかえで様々な模様が織り上がり現在は、「平織り」「綾織」「丸まなこ」「めかご」「市松織」という柄が中心となっています。「足高貴」という柄だけは、8本のペダルを使って織り上げていく非常に複雑な織り方になっています。

黄八丈は染めるのに約30日、織り上げるのに約20日と糸を染める方が大変な絹織物です。

織り上がった反物は湯のしをし、きれいに糊を落とし本来の色に戻します。その後伸子張りと言って「伸子」を一定の間隔に刺していきます。絹は洗うと縮みやすくなるので反物の左右を引っ張らせることで布幅を一定にし縮ませず乾かすことが出来ます。

着物を深く愛する人々が、人生の終着点として選び取るとも称される「黄八丈」。

1977年に国の伝統工芸品に指定され、1984年に東京都の無形文化財に指定されました。最盛期には年間1500反を織り上げていましたが、現在は半分以下に減り需要に生産が追いつかず主に受注生産になり幻の織物となりつつあります。

その真髄は、八丈島に自生あるいは栽培される草木のみを用いる手間と時間をかけた染色と、熟練の職人が丹念に織り上げる手仕事にあります。纏うほどに肌に馴染み、三代を経ても色褪せぬと伝わる渋みと光沢を帯びた色彩は、永遠の美さと時を超え人々の心を魅了し続ける、格別の風格を備えています。

歴史の荒波に晒されながらも、今日まで受け継がれてきた「本物」には、未来へと生き続ける不易な価値が宿ります。そのことを雄弁に物語るのが、まさに黄八丈の存在なのです。